イラスト描いてると、動かしたくなってきますよね……

が、アニメーション制作ソフトって沢山あるので、どれを選べばいいかわからなくて迷ってたりしませんか?

り~ちん

り~ちん選ぶための別れ道(違いや特長・適正)がわかればいいわけですよね。。。

わたしも最初は迷いましたが、色々使って試しているうちに、その「選択ポイント」になってくるところが見えてきたので、

選ぶ際に整理しておきたいことと、色々なアニメーションソフトを個人的主観でピックアップしてみました。

かわからん、迷う、という方の選択のヒントになれば嬉しいです。

もし、とにかく先にソフトチェックしたいって場合は

▶︎2DCG/3DCGアニメーションソフト9選+1 から、

ざっと吟味してみてください。

2DCG/3DCGアニメーションの色々

◆『アニメーション制作』の内部で分かれる大枠の切り口↓

- 2Dと3D

- 作画アニメ系と

モーショングラフィックス系

(枠にはめたがってみました)

で、

アニメーション『制作ソフト』は、

機能範囲、やれることが分散されてるタイプも結構ある↓

- 部分的に特化型

- 浅く広くカバー型

- 網羅した統合型

(型にはめたがってみました…)

り~ちん

り~ちん後になってから『ズレた選択をしてた』ってなるのはイヤ….

だから『迷う』….

これは『どんなことができるのか』と『何をしたいのか』を明確にできてない最初の段階ではあたり前で仕方ないことかなと….だから試してくしかないのですが。。。

ということで、

どのあたりが外せないツボになりうるのかを拾いつつソフトにめぼしをつけて選びやすくなるよう、

まずは特長的なところから違いや適正を含め、順に追っていきます。

2Dアニメーション(2DCG)とは?

2Dアニメーションとは?

2D(二次元)、平面(縦・横)の中で作られたアニメーション…

2DCGアニメーションとは?

2Dデジタル空間で作られたアニメーション…

CGとは『Computer Graphics (コンピューターグラフィックス)』の略。

2DCGって言ってしまえば、

『コンピューターを使い、平面空間で作られたアニメーション』のことで、

『2Dデジタルアニメーション』ってことですね。

2Dアニメーションは昔からある

『セル画アニメ』、

パラパラ漫画の要領でアナログでセル画として1枚1枚描き、

それを撮影して連続で流して動いてるように見せる。というのが基本的な手法で、

『実際に動きをそれぞれ描く』が、要になってる。。。

現代では、コンピューターで様々な自動生成機能等をからめての制作が主流になってきつつあるので、

『2DCG』というワードも目立つようになってきたという感じ。

アナログからCGに移り代わり、

コマからコマの間を自動で補う、または描き足さずに変形で表現できる機能等も進化してきている。

2DCGアニメーション制作(デジ)の恩恵

コマ間の動きをある程度自動で生成させたり、

エフェクトを使って特殊効果をつけたりなど、作業効率や完成度を上げていきやすい。

デジなのでもちろん、

レイヤーをコピペして変形させたり、色や形自体を変換させたり、

基本的なデジ絵描画の恩恵は普通に満載だ。

描き足し、描き直し、やり直しなどの労力を最小限にできるよう工夫もしやすい。

例えば以下は1枚の絵をただそのまま使って『変形と自動補完機能のみ』で動かしてみたもの。

パーツ分けすらいっさいしないでテキトーに処理してるので歪ではありますが、

分けてちゃんと設定したり、部分的に髪に使ったりなどでうまく使えばかなり便利↓

また、コマの並びや速度等の編集も一括でできたり、カメラワークで背景だけ移動させて動いてるように見せるなども手間要らず・描かずして簡単にできたりする。

2DCGアニメ制作簡略化機能・自動機能例

- 自動補完

動き(移動・移動速度・回転・拡大縮小・透明度変化など)の最初のコマと最後のコマだけ設定し、間のコマは前後のコマとつながるよう自動生成してくれる

→AEはもちろん、Clip Studio他、アニメーション機能のあるソフトには搭載されてる場合が多い

- モーフィング

ある物体から別の物体へと自然に変形する映像をみせる

→Live2D、Adobe After Effectsなどなど

- パペットワープ

動かしたい箇所をピンツールで伸ばしたり歪めたりして自由変形させる

→Adobeのillustrator、Photoshop、Clip Studio(メッシュ変形)などなど

- アセットワープ

変形させたオブジェクトとオブジェクトの間の動きを自動で補って動かす(クラシックトゥイーン)

→Adobe Animate など

- モーショントゥイーン

オブジェクトの移動ラインを指定して自動で動かす

→Adobe Animateなど

- シェイプトゥイーン

ある形からある形へ自動で変化させる

→Adobe Animateなど

- パペットピンツール

パペットワープ・アセットワープなどと同じような感じのもの

→Adobe After Effects など

などなどなど…..

この他、エフェクト・モジュール的なものでもっと特殊効果をつけて表現の幅を広げていける。

(ソフトによってその幅は違っている)

更に、2Dソフト内で3D素材を活用したり拡張したり、レイヤー深度などで3D的表現ができるものもあったりする。

ただ、作画アニメは、

当たり前だけどどのみち『たくさん描く』は必須になる。

2DCGアニメ制作ソフト【選ぶ分かれ道】

2DCGアニメーションソフトのパタン

- 描画機能+動きをつけるための機能等

- 統合型

- 動きをつける機能に特化

- 描画機能はない/または微力

- 動き+合成・撮影・エフェクト機能に特化

- 描画機能は微力/またはない

などあり、

アニメーションできるソフトといっても、

『描く』の部分は、別のソフトで用意するのが前提のものもあるので、

1つで『作画からできるソフトがいいかも』という場合は必ずチェックしておきたい。

更に、下記の違いは地味に重要なのではと….↓

ベクターかラスターか

ベクター形式、ラスター形式の両方に対応されたものも存在するが、

どちらかに分かれてることが多い。

- アナログ的繊細な塗りや、手描きの揺らぎ感を重んじる表現がメインな場合

- 『ラスター形式』

ペイント系ソフトがスムーズ

- 『ラスター形式』

- 線画の修正・補正・変換・滑らかさを重視 / ジタルならではの自動補完機能等をフル活用していきたい

- 『ベクター形式』

ドロー系ソフトがスムーズ

- 『ベクター形式』

※ちなみにベクター形式・ラスター形式自体の内容詳細はこちらにまとめてます↓

3DCGアニメーションとは?

3DCGアニメーションとは?

- 3次元のコンピュータグラフィックスアニメーション

- 仮想3Dデジタル空間で作られたアニメーション

3次元(3D)とは、

縦横に加え『奥行き』を持つ立体空間。

CGとは、

『Computer Graphics (コンピューターグラフィックス)』の略。

丁寧に言えば、

コンピューター上の3D空間(3次元の仮想空間)に立体物やキャラクタを仮想で作って

動きをプログラムし、展開させるアニメーション。

2Dアニメーションとの違い

『制作環境・制作工程が違う』

最終的には、2D情報に変換処理されるので、完成作品ではどっちかわからないものも沢山あるが、

- 『奥行き』のある中で制作できる

- 『モデリング』『リギング』などなど、2Dとは根本から違う制作工程が複数ある

- 『描く』の部分は基本的に少ない

- 全く描かない/部分的に加筆する/ガッツリ描くなど様々

まず『奥行きのある中で制作できる』という点は大きい↓

深夜の陰影実験…#b3d #Greasepencil pic.twitter.com/rjHL4Ob1eC

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) January 16, 2022

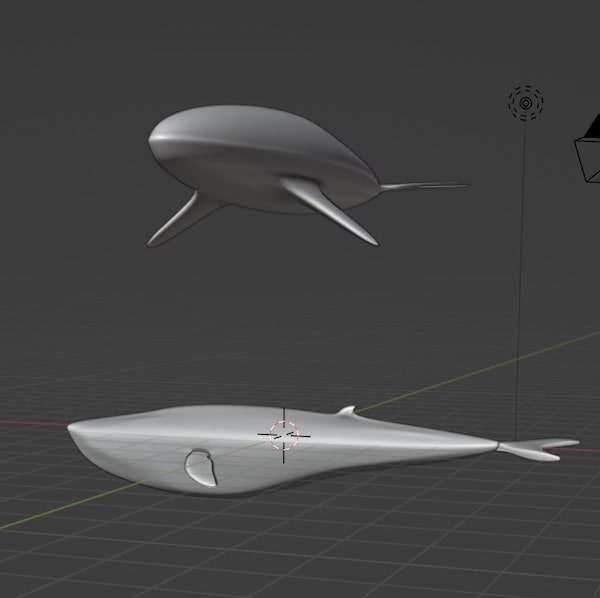

3D空間でアニメーションを作るには、当たり前だけど『立体物』が必要になってきますよね….

立体物・キャラクタを作るには通常、

『モデリング』というのが必要で、まずは最初のポイントになりうる部分。

その『モデリング』には主に、

- 頂点・辺・面を組み合わせて作っていくポリゴンモデリング

- 他の媒体への互換性処理を比較的取りやすい

- 3DCGの物体(イメージとしては粘土的)から形付けて作っていく、

スカルプトモデリング(スカルプティング)- 感覚的に自由にしやすい面もあるが、かなりデータが重くなるのと、アニメーションさせるときや他の媒体への互換性を取るその後処理は結構大変なようです…

などが挙げられる。

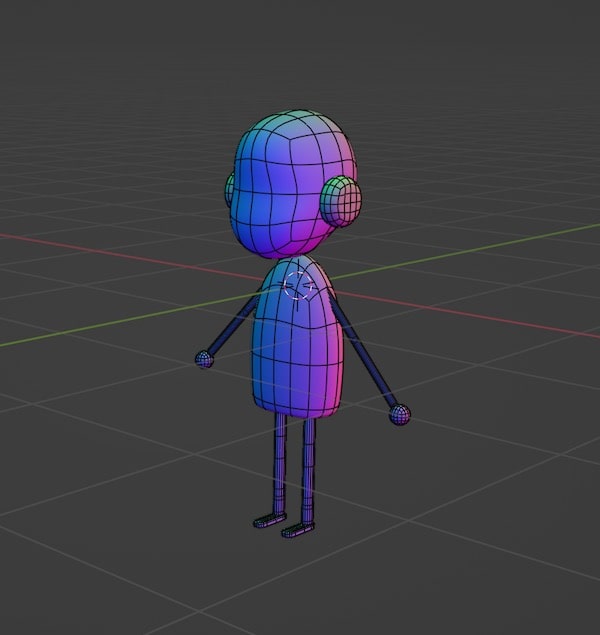

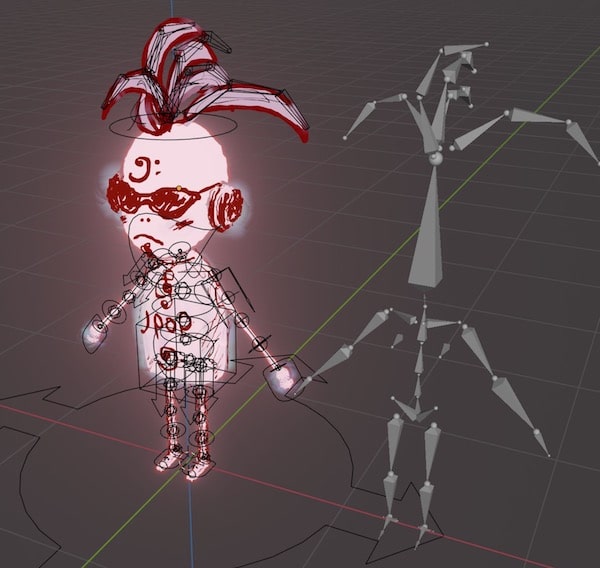

そしてその個体を動かす(アニメーションさせる)には、

リギング(骨組みを作る)・スキニング(オブジェクトを骨に結び付ける)などで、

連動して動かせられる仕組みを作り、それをアニメーションタイムライン等で管理する必要がある。↓

これらによって、一回仕組みを作ってしまえさえすれば、

動きやアングル発想のブラッシュアップ・後で変更・修正などのこまわりが、

2Dアニメーションよりは確かに楽になる部分も多い。

ただ、仕組み自体までさかのぼった変更・修正となるとかなりの作業工数になって結構ハード。

そしてなにより、その全体の仕組みを作ること自体、かなり込み入った『それぞれ別の技術』が必要になってくるのは言うまでもない感じ….

セルルック表現について

- 『セルルック』

- 3DCGを駆使しつつ、マンガやイラスト調のセル画アニメ・手描きアニメによせた表現。

3DCGの中で違和感なくキャラを馴染ませたり、セル画アニメ・手描きアニメによせた表現をするというのはプロの方でも常に模索していたり、独自のやり方で工夫していたりの高度な領域になってくるようです。

3DCGでは、ノードシェーダー(要素の色や質感・そのほかを経路で接続しての出力設定で表現できる)で、

立体の表面の見え方も作れるので、実際には全く描画しなくともいける。

んが、テクスチャを手描きで作成したり、全体に手描きで加筆したり、調整したり、または全部描き直すなど内部事情は様々工夫されている…….

更に3Dの中で2Dで描画するとか、2Dに3Dのエッセンスを散りばめるなど、

フル3DCGアニメーションというより、2Dとかけ合わせて作るというのも多く、

結果的にやはりどっちと言うより、

『何を作りたいのか?が先で、それに対して必要なものはどれか?』なのでしょう…..

単純に3DCGアニメを考えると、

まず『モデリング』が最初のフックになってくるかと思う。

もし、一人でやるならば単純なものでも『作る時間』『仕組みを作る時間』はかなり必要になる。

とにかく『描いていたい』のだろうか?

『作るのも好き』なんだろうか?

『作るのが好き』なんだろうか?

『どこの部分』をやりたいんだろうか?

3DCGアニメ制作ソフト【選ぶ分かれ道】

3DCGソフトウェアのパタン

- 総合的な機能が統合されてるタイプ

- 局部的に特化してるタイプ

- メイン特化機能+補佐機能のタイプ

などなどでこれも様々な感じ…..

2Dアニメーションでも言えることですが、それぞれの工程に専門の技術者・プロがいたりする。

(キャラデザイナー・モデラー・リガー・アニメーター・レンダラーetc…..)

作業分担し、やることを絞り、自分自身が特化型になる・目指すのもいいのかもしれません。

ただ最初は『統合型』を狙いどころにするのが良いかと…

制作全体の流れにも触れられ、その中で、ここが苦手、ここが好き、っていうのもわかってきやすい。

特化ソフトはそこがわかってからでいいのではないかしらということで…

モーショングラフィックスとは?

モーショングラフィックスとは?

文字・図形・ロゴ・実写・イラスト・合成・エフェクト・モジュールなどを駆使して動きや音をつけた動画

『動くグラフィックス』的な何かというか…

広告デザインアニメーションに近い存在だったりだけど、アートアニメーションに近い存在のもあったりで、

作画アニメとはまた違う領域ですよね…

ただこれも2Dや3Dを織り交ぜた表現のものが多いのと、横断的に扱うソフトは作画アニメとかぶる部分もあったりで、作画アニメとモーグラ表現を織り交ぜるっていうのも普通にある。

MVなんかもそんな感じの多い。

でも例えば、

モーショングラフィックス系やりたいのか、アニメ系をやりたいのかでも狙うべきソフトは違ってくる。

逆に全部やりたいなら、分けて複数持つ必要があったり、統合型の3DCGソフトがあれば済む場合もあるでしょう。

結局なんでもありなんだけど、その辺りも含めてチェックしておきたい部分に思う….

モーショングラフィックス系ソフト【選ぶ分かれ道】

モーグラ系ソフトでチェックしておきたいこと

- 作画(絵を描く)をする可能性もあるかないか

- 拡張性高いか

最初の段階ではざっくりこの辺りで良いように思う。

例えばAdobe CCだったら関わるソフトを網羅できるので気にしなくていいけど、

他の単体を狙う場合は一応チェックしておきたいところかと….

2DCG/3DCGアニメーションソフト9選+1

では実際に使ってみたもの、使い続けているもの、候補に上げて調べてみたものたちを含め紹介していきます。

*CLIP STUDIO PAINT

- EXならクリスタのみでも本格的な作画アニメーションにチャレンジできる

- ペイント機能・作画機能がガッツリ充実している

- 3DCG制作でのテクスチャ画像作成にも活用できる。

- Ver.3.0以降からはVRM形式ファイルの読み込みも可能

サブスク型のみでなく「買い切り型」もあり。

通称『クリスタ』としてペイントソフトで有名なCLIP STUDIO PAINTですが、

2DCGアニメーションにもしっかり対応してくれている。

クリスタEXなら、

長編の作画から編集・コマ打ち・撮影・レンダリング、2D作画アニメーション工程の全てがデジタルでできちゃう……

とにかく自由にこまわりきいてやりくりしやすい。

2Dアニメショートで練習してみています↓

NO.1/2『かげんしろよ少年 笑』#animation #アニメーション #オリジナルアニメーション#オリジナルキャラ #イラスト pic.twitter.com/MrsuvM4Clm

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) October 5, 2021

NO.1-2/2(後半)『かげんしろよ少年 笑』#animation #アニメーション #オリジナルアニメーション#オリジナルキャラ #イラスト pic.twitter.com/2xB36ZfXIi

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) October 8, 2021

クリスタの特長ピックアップポイント

- 統合型である

- 描く機能+動きをつける機能+編集・合成機能搭載

- 基本は2D

- 3D素材の活用・拡張は可能

(CLIP STUDIO MODELERを使って更に拡張も可能)

- 3D素材の活用・拡張は可能

- ベクター線画が使える

- ベースはラスターで繊細な塗り表現が可能だが、ベクターレイヤーでの線画も描ける

(線画修正に超絶便利。編集による劣化も軽減できる)

- ベースはラスターで繊細な塗り表現が可能だが、ベクターレイヤーでの線画も描ける

- 絵を描くための機能が超充実してる

- クリスタだけで動くLINEスタンプ制作も完結できる

- APNG形式で書き出せる

- LINEスタンプサイズテンプレもあり

- 移動・回転・縮小拡大・透明度・速度などの自動補完機能や、2Dカメラワーク機能もあり

- 一括『買い切り』もできる

- ダウンロード版なら5,000円〜

- フォトショと互換性がある(連携できる)

- PSDファイル形式で書き出し・読み込みが可能

- レイヤー合成・描画モードもほぼ同じ

- 3DCGのテクスチャ画像作成にも使える

- PSD形式にできることで、例えばBlenderでaddo-on(プラグインみたいなもの)を使えば課金なしでテクスチャ作成の外部ソフトとして連動(同期)させて3Dビューで確認しながら描画可能。

- Ver.3.0以降からVRM形式ファイルの読み込みにも対応

- 例えばVRM形式の3D素材を作って取り込み、オリジナル3D素材として活用することもできる。

- ほか3D関連機能の強化多数あり。

Gif形式では背景透過書き出しはできない- APING形式/AVI形式/PNG形式/TGA形式などで背景透過にできる

- タイムラインはやや閲覧しづらい

などなど….

できることの幅広さ・描画機能の高さ・やりやすさを考えると、

2DCG作画アニメーションはクリスタEXがいい!と感じる。

※クリスタアニメーションの詳細チェックしたい場合はこちらをば↓

クリスタPROの方でもショートアニメーションは作れるし、PROからEXへアップグレードするのにも損しないようになってるので、まずはPROから試してみるのも良いと思う↓

*Adobe After Effects

まぁ、AEは言わずもがなな感じで、アニメーション・映像関連やるなら使えた方が絶対に良いアプリケーションソフトでしょうう…

ただ、なにができるのかはあまりにも幅広く、漠然としてたりしますよね…..

AEの特長ピックアップポイント

- 映像合成モジュール特化型に近い

- 描くための機能は充実してない

- 2D空間でも3D空間でも展開できる

- CINEMA 4D LITEが標準搭載

(ガッツリモデリングは厳しいっぽい)

- CINEMA 4D LITEが標準搭載

- ベクターもラスターも対応はできる

いや、もう『バカ・アフター』を見ちゃうとAEはやり方しだいでなんでもできそうな気がしてくるんだけど、動作が重くなりがちなのがネック…..

黄昏れすぎ

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) July 1, 2023

焦げすぎ

言葉にできなさすぎ#イラスト#animation pic.twitter.com/8WqRBNV4si

Adobe CC関連は連携して使うことでさらにその対応幅を拡張できるが、フル構成のAdobe CCコンプリートプランは普通に購入すると値段が高く、手を伸ばしづらい印象があると思う。

んが、

Adobe CCが使い放題になるので個人クリエイターには完全に朗報だ。

※普通に購入してしまうとかなり損になっちゃうのでそこも要チェック↓

*Adobe Animate

変形・自動補完機能等が優れていて、ベクター描画が好きな人には画期的

Animateの特長ピックアップポイント

- 2D/ベクター形式

- 制作過程での画質劣化はほぼ気にする必要なし

- 線画の修正・変換・変形も楽々

- 地味にブラシツールも自由度高め

- Animateのみでも作画からのアニメーション制作ができる

- ベタ塗り系・色がくっきり分かれてる系・デフォルメキャラやアメコミ風キャラ等を描くのにも向いてる感じ

- イラレに近い感覚で描ける

- 同じドロー系で表現方法・修正方法も似てる

自動補完・自動生成機能等も充実してる↓

イラレで絵を描いてきてる方なんかはピシャっとハマる人も多いのでは?と思う…

エンジェルん?#アニメーション #animateCC#なかなか思い通りにトゥイーンしない笑 pic.twitter.com/fe0NXj0x9Q

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) August 21, 2019

*Adobe Photoshop

- 他のソフトと併用・連携して使えて強い

- 全てのクリエイティブにおいて大活躍させられる

フォトショは他のアニメーションソフトと連携し

『動かすためのカットを描く』『使う素材を用意する・修正する』という面で使ってる方が多いと思う。

フォトショでコマの絵を描いてAfter Effects等のアニメーションを得意とするソフトで合成して完成させるってパタンや、

CGで使う必要なテクスチャ(素材)を準備するなどですね…

ただ、フォトショのみでも当然、アニメーションが作れたりもします…

例えば簡単なGifアニメなんかはサクッと作りやすい

んが、やはり『長めアニメ制作』となると単体のみではやりくりしづらい体感…….

フォトショの特長ピックアップポイント

- 基本は2D/ラスター形式

- 手描き風味・アナログ感・味を表現しやすい

- 画質劣化は程よく気にする必要あり

- 線画の修正・変換等はしづらい

- 3D拡張機能系は廃止に向かっている

- 絵を描くための機能は充実してる

- タイムラインでの細かい使い勝手はあまり良くない感じ

- コマ間での自動補完や個別カメラワークなどには長けてない感じ

- 『サブスク型』でしか利用できない

- 維持費がかかる

- 画像の補正や合成力・カットの編集力等はもちろん高い

- パペットワープも使える

- 局部をピンツールで伸ばしたり歪めたりして加筆しなくても変形させたりできる。

- 3DCG制作でもテクスチャ作成に大活躍する

- Blenderでadd-onを使えば同期もできる

などなど…

画像編集機能がすごいのにアニメーションソフトとしてメインで使ってる人をあまり見かけないのは、

タイムラインでの使い勝手・アニメーションさせるための機能等には特化してないという点と、

同じAdobeソフトでAfter Effectsというアニメーション・映像エフェクト機能に優れたソフトが存在するからだと思う….

逆にクリエイトの何をするにもフォトショがあれば活用できるシーンがあり、

『持ってると必ず役に立ち、助かる心強いソフト』。

で、維持費…..

現在Adobeソフトは買い切ることがでないので、毎月・毎年の維持費がどうしてもかかりますが、

フォトショの場合は、『フォトプラン』というので安く利用することもできる。

更に、コンプリートプラン(Adobe CCフル構成プラン)は一般社会人個人でも学割価格で購入することもできるので、

これもフォトショだけで作らず、After Effectsと併用して作る方が多い要因の1つになってきてる思う。

※Adobe CCフル構成のコンプリートプランで安く使い続けることもできる↓

*Live 2D Cubism

2Dのモーフィング( ある物体から別の物体へと自然に変形する映像をみせる)による最小限の手間でできるアニメーションソフトで、Vtuberにも人気ある。。。

▶︎Live2D CubismLive2Dの特長ピックアップポイント

- 『2Dモデルを動かす』の特化型

- PSDファイル形式の原画が必要(フォトショかクリスタで作れるファイル形式)

- パーツ分けした原画を読み込み、直接動かす仕組み・動きの範囲を設定する

- 2D

- 動きは3Dっぽくもできる

(モーフィングがつよつよ機能) - 原画はPSDなので基本はラスター形式っぽい

- 動きは3Dっぽくもできる

- トライアル版(42日間無料)と

PRO版(基本サブスク型)がある- トライアル版は機能制限あり

- 基本サブスク型なので維持費がかかる

- PRO版ではプラグインでAEとの直接連携も可能

(モデル制作だけでなくアニメ制作にも拡張しやすい)

- モバイルOS向けのアプリや、ゲーム開発環境Unity、生配信動画等のツールなどにも対応

- 1つキャラモデルを作ったら色々なメディアへの展開も可能

Vtuberのモデル作りや、Adobe CCを使う人、キャラモデルをいろんなメディアで使いたい人などにマッチしそうです。

*OpenToonz

イタリアのDigital Video社が開発し、株式会社スタジオジブリ作品の制作に長年使われてきたソフトウェア「Toonz」が基になっている。

OpenToonzピックアップポイント

- 統合型

- アニメの作画・彩色・撮影や仕上げ等のトータルが可能

- クリスタとの連携も可能

- 2D/ラスター・ベクター両方対応

- 無料

- エフェクトやスキャンツールなども公開されている

- Windows向けより

- Winのみ対応のツール等あり

- 本体自体はmacOSにも対応

他のアニメ制作ソフトと機能項目名などがかなり違っていたりで、独自傾向が強いようにも感じる。

んが、アナログで描いた画をスキャンしたり、タイムシートでの情報管理等のサポート機能も高い印象。

*Maya

- 業界主流の

3DCG制作ソフトウェア- アニメーション・モデリング・シュミレーション・レンダリング等の統合型

▶︎ MAYA

Mayaのピックアップポイント

プロの現場でもメインに多く使われてることが多く、3DCGを本職にするなら習得必須な感じ。。。

3DCGソフトウェアでのトップポジジョン的な存在でしょう….

一個人からするとちょっと値段のハードル高いっす….と….笑

*Blender

3DCGに興味あるなら最強の味方

これも3DCG制作統合型ソフトウェア。

本格的で高機能なのにもかかわらず、完全フリー(無料)ってことで愛されている。

昔からある3DCGソフトで、操作が難しい面も多いのですが、3DCGがこれだけ流行ってきた今、チュートリアルなどの情報も豊富になり、誰もが無料でその世界に足を踏み入れられるので、ますます注目されてる。

いやこれ無償で使えるってヤバイでしょ 笑

Blenderの特長ピックアップポイント

- 統合型

- 上記での他のソフトの機能をほぼ網羅的にカバーできる…

なのでできることの幅は超膨大….

逆に言えば、使いこなす・使い所を把握するのはやはり難しい 笑

3Dモデリングから3DCGアニメーション、2D手描きアニメーション、合成・撮影・エフェクト処理、

更に、『Grease Pencil』という3D空間上に絵を描けて3Dで動かせる機能もすごく、

描画機能自体もベクターでありながらかなり繊細にでき、高機能です…

この『Grease Pencil機能』は、

アナログ的タッチ、水彩的表現もできる上に、ベジェ曲線編集・修正などもできて3DCGアニメーションの可能性を更に広げてくれてます。

バージョンアップデートでどんどん進化してきてるし、これからももっと自由度を増すでしょう。

B3d Grease Pencil使いは急激に増えてきてる感触。

私も完全に『ブレンダー・グリペンでの空中立体描画アニメーション』にハマってます↓

とりあえずきーふれーむで補完しまくり練習(ー,ー)#blender#GreasePencil pic.twitter.com/C80Wvr8orm

— り〜ち*音と絵と夜間飛行* (@REACH_rh) December 13, 2021

また、Blenderは無料アドオンも無数にあり、例えば「Auto Reload Images」を導入すれば、上記のフォトショやクリスタでテクスチャを描きながらBlenderの3Dビュー上に同期反映させたりできるところなんかも嬉しいところ。

(※PSD形式ファイルで編集できるフォトショやクリスタは連動できる)

他にもものすんごく便利な無料アドオンがたくさんある。

手をつけたいやること、目的が明確なら、他のソフト全て吹っ飛ばしてBlenderでいんじゃね?

という気さえしてくる….

ただ、逆にやれることが多く、広すぎることで迷子にはなりやすい 笑

*CINEMA 4D

モーショングラフィックス系を得意とする統合型3DCGアニメーションソフトウェア

After Effectsに機能制限版の『CINEMA 4D LITE』が標準搭載されてることもあってか、

通称『C4d』(シーフォーディー)としてAEメインに映像制作してる映像クリエイターさんたちに人気ある印象…..。

- 『MoGraph(モーグラフ)』というツールセットが特長的

- 複数オブジェクトの複製やキーフレームなしで動きを加えられたりが可能で、モーショングラフィクスがサクッと簡単にできてしまうやつ…

- サブスク型と永続ライセンス版がある

- 永続ライセンスは高額&アプデも有料

これも一個人が最初から手をつけてくのはちょっとハードル高いかなぁと….

※ZBrush

粘土に近い感覚でスカルプト(彫刻をほどこすような感覚で3DCG立体物の形を作る)に特化したソフトウェア。

これは『3Dアニメーション制作ができる』という立ち位置のソフトではなく、

『デジタル彫刻ソフトウェア』的な感じのやつ。

3DCGモデリングという意味では外せない存在のように思うので載せておきます。

▶︎ZBrush

- Pixologic社が開発する3DCGソフトウェア

- 感覚的なモデリングが可能になるが…

- データとしてはかなり重くなる

- アニメーションにする場合は外部ソフト送りにする必要あり、ローポリ変換等(データのダイエット的なやつ)やスキニング(リギングのやり直し的なやつ)などが必要になってくる

- 多くの映画業界やゲーム業界で採用されてる模様

また、ここには記載してないものも当然無数にある。

3DCG系の仕事を本職にしていきたい場合は、

MAYA、ZBrush (ズィーブラシ)など、業界主要ソフトでの専門知識・制作経験がやっぱり求められるようなんですが……

でも、これらのソフトは高額なので個人で活用するにはなかなかどうして。。という感じ 笑

しかも、無料でしっかり学べるような日本語情報もまだ少ない…

ただ、オンライン講座などがこれまでのリアル専門学校等より門を叩きやすくなってるのも目立ってはきている。

卒生の活躍ぶりなどTwitterでシェアされたりを見かけるデジハリは有名どころ…..

一人で独学してるとほんと膨大な時間が溶けていきます……..

つまづいたとき、答えに導いてくれる味方が存在するのは本当に強いと思う。

逆にコストは徹底的に削減していきたいなら、自分の畑で労力と時間を燃やしまくるしかない….

▶︎Blender から地道に自力でコツコツですね….

Blenderの場合、業界主要ソフトではないですが、間違いなく広がってきているし、

時間と労力さえ確保できれば情報も豊富になってきたので無料学習も以前よりはしやすい。

3DCGの入り口には無料で『Blender』がいてくれる。

これって誰にでも3DCG仮想空間作りへの門は開きっぱなしってことですね…

ということで、

私の場合は、クリスタ・AE・Blenderがアニメーション制作での共犯者に決定しました 笑

(今回は記載してないが「Unity」、君もだ…)

クリスタとフォトショでどっち?となる場合も多いと思う。

私の場合は両方使ってますが、イラスト・アニメーションに関わることにおいてはクリスタメインです。↓

現サイクルとしてはBlenderの無限な空間の中で迷子になったりもしてます 笑

Twitter等で息継ぎしたりもしてます。

気が向きましたら一緒に息継ぎしましょう笑

では、

楽しいクリエイトあれ!

しゃらんるあぁああああ〜

\(`^\(`^`)/^`)/ ♪